東日本大震災後8年

津波被災地近くの診療所で取り組む

東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター世話人、宮城県保険医協会理事

北村 龍男

はじめに

昨年3月、大震災後新築したお宅に訪問診療した時、大震災の時の様子を聞いた。「津波が来ると皆で2階に避難した。津波がおさまってほっとしたら、じいちゃん(訪問診療をしているばあちゃんの夫)がいないのに気が付いた」「ばあちゃんは、先日イタコに拝んでもらいに行って来た。じいちゃんは花畑にいると言われ、ばあちゃんは安心した」と娘さんから話を聞いた。さらに、「息子はここで子どもを育てたくないと別居することになった。私も孫にはここに来てほしくない。この地域に小さな子は2人しかいない。あと何年かすると、ここに住む人はいなくなる」と続けた。改めて、被災者の心の中を見た思いがした、患者さん達の大震災への想いを聞いてみることが必要と考え、診療の後にそれぞれの大震災の影響や今の心配ごとについて聞いてみることにした。

当院は蒲生海岸から約5km、津波は500mまで迫った。通院していた患者さんの中に多くの一部負担金免除該当者(以下、該当者)がいた。しかし、大震災の被災者は該当者だけではない。ほとんどすべての外来・訪問診療の患者さんが、何らかの被害を受けていた(以下、被災者)。

被災者の状況を改めて振り返り、津波被災地近くでの診療の現場で見たこと、聴いたこと、患者さんの抱えている心配ごとを確認し、問題の根源を探り、これからの取り組みについて考える必要がある。

創造的復興の「成果」の報道は多いが、被災者の心配ごと、抱えている問題への関心は少なくなり、被災者自身も大震災を話題にすることは少なくなっている。被災者の話を聞き、被災者の思いを受け止め、問題解決を目指すには、日常的に被災者と接する医師・歯科医師の役割は大きい。

また、大震災の後にも、各地で大きな災害が起きている。小さな経験でも伝えておくことは重要であろう。

1.被災者・被災地の状況

11.外来・訪問診療で聞いたこと

約1年前、18年3−5月に、外来或いは訪問診療の後に通院患者、訪問患者、及び家族に、大震災の影響、心配ごとについて聞きメモを取った。

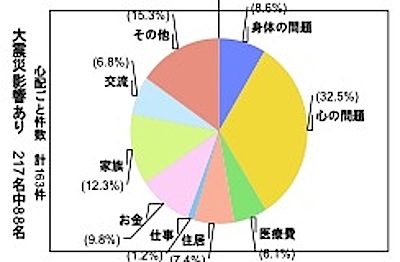

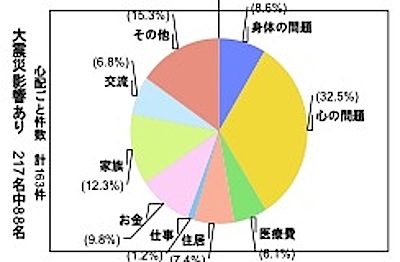

該当者を含めた被災者217名に聞くことが出来た。影響ありと答えたのは88名であった。複数回答で163件の心配ごとをあげていた。心の問題53名、家族の問題20名、お金の問題16名、身体の問題14名、住まいの問題12名があげた。

図1.被災者の心配ごと

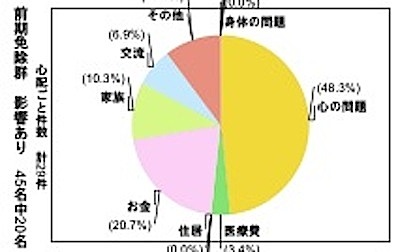

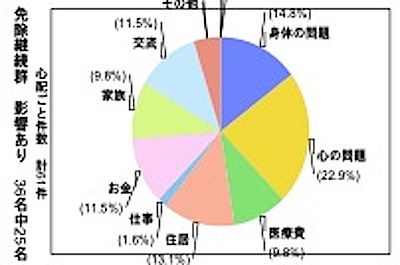

217名のうち該当者は91名であった。そのうち45名が2011年7月~13年3月のみ全壊・大規模半壊・半壊、及び生計維持者に収入なしが要件の該当者(以下、前期該当群)であった。残りの36名は14年4月~16年3月の期間も全壊・大規模半壊、及び非課税世帯が要件の該当者(以下、継続該当群)であった。大震災の影響ありと答えたのは、前期該当群では20名44%、継続該当群では25名70%があげた。前期該当群の心配ごとは複数回答で計29件で、心の問題14名、お金の問題6名、家族の問題3名であった。継続該当群では計61件、心の問題14名、身体の問題9名、住まいの問題8名であった。心の問題・身体の問題は「健康」の問題であり、引き続き一部負担金免除が必要であったことを伺わせる。住まいの問題の指摘も継続該当群で多い。

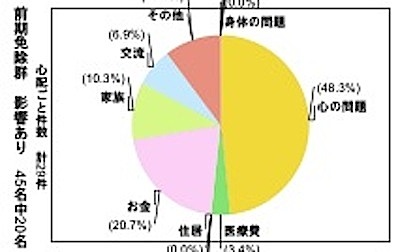

図2.前期免除群の心配ごと

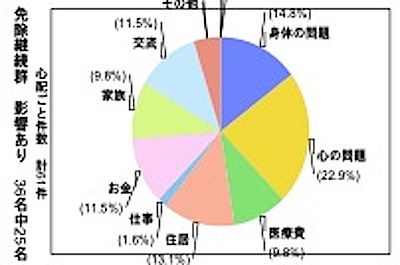

図3.継続該当群の心配ごと

以下、特徴的心配ごとについて述べる。

111.心の問題

「地震のアラームで動悸」「うつ病で通院するようになった」「当時の映像を見ると泣く」「テレビで当時のことを映すと消す」「情報を得ないようにしている」などの答えがあった。

心配ごとに心の問題を挙げている人は不眠症、うつ病、不安神経症などの疾患名が多く、併せて、お金の問題、家族の問題、医療費の問題を挙げている人が多い。

112.身体の問題

継続該当群では、心の問題とともに身体の問題を訴えている人が多い。医療の継続が必要であり、少なくともこの群では免除継続が引き続き必要であった。

例えば、血圧など慢性疾患のコントロール悪化、認知障害の進行、(アルコールの多飲で)肝機能の悪化、癌の進行などで大震災の影響があり、闘病生活が一層困難となった症例が少なくない。

被災者217名の内、大震災のことは覚えていない(或いは、家族が「覚えていないと思う」)という被災者が14名いた。この中には、避難所で認知症を発症した人もいる。

113.家族の問題

「夫が津波の犠牲になった」「親族5人が津波で流された」「夫の精神疾患の悪化で人生が変わった」「息子家族と別居」「嫁が実家に戻って帰ってこない」「孫が避難所でいじめにあった」などの回答があった。家族の絆が強くなった事例もあるが、兄弟、嫁姑が震災後の同居(避難)生活でもめ事があり「縁を切った」状態の事例もある。この問題は心の問題とも深く関わっている。

114.住まい、特に復興住宅の問題

復興住宅に住む18人のうち12人が心の問題を訴えている。復興住宅に住む人には「孤独死がみられる」「いつまでここにいられるのか?」「家賃の支払いが始まることを考えると心が折れそう」などの声がある。復興住宅の巡回に対する支援金が打ち切られることへの不安が大きい。引き続き支援が求められる。

住宅は津波で破壊されたが、現在復興住宅に住んでいる被災者の抱えている問題−例えば、家賃の支払い、支援室廃止の不安、あすと長町の日当たり問題−は、行政の支援により解決、軽減することができる。支援継続が必要である。

図1.被災者の心配ごと

図2.前期免除群の心配ごと

図3.継続該当群の心配ごと