急げ、個別避難計画の作成、避難訓練実施

保険医協会顧問 北村龍男

東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センターは、毎年3月11日に、一番町平和堂ビル前で参加団体によるリレー・トークを行っている。保険医協会から北村が発言した。当日の発言の為に準備した原稿を報告する。

|

今年も3月11日を迎えた。震災、豪雨、豪雪、山火事が続いている。原発事故も心配だ。住民は災害のそのたび避難を迫られる。高齢者、障害者、難病患者などの多くの避難行動要支援者にとっては、このはじめの避難が大きな障壁である。

避難行動要支援者名簿について

災害対策基本法の2013年改正では、避難行動要支援者の名簿策定を市町村に義務づけた。2024年4月時点で、1,722のすべての市町村で策定されている。能登半島地震では、能登半島6町で地域人口の20%超の約2.6万人が名簿に登載され、「避難所などでの安全確認が素早くできた」などの報道があり、役立った。

宮城県は、24年4月時点で避難行動要支援者は62,737人である。全国、他県との比較では少ない割合である。

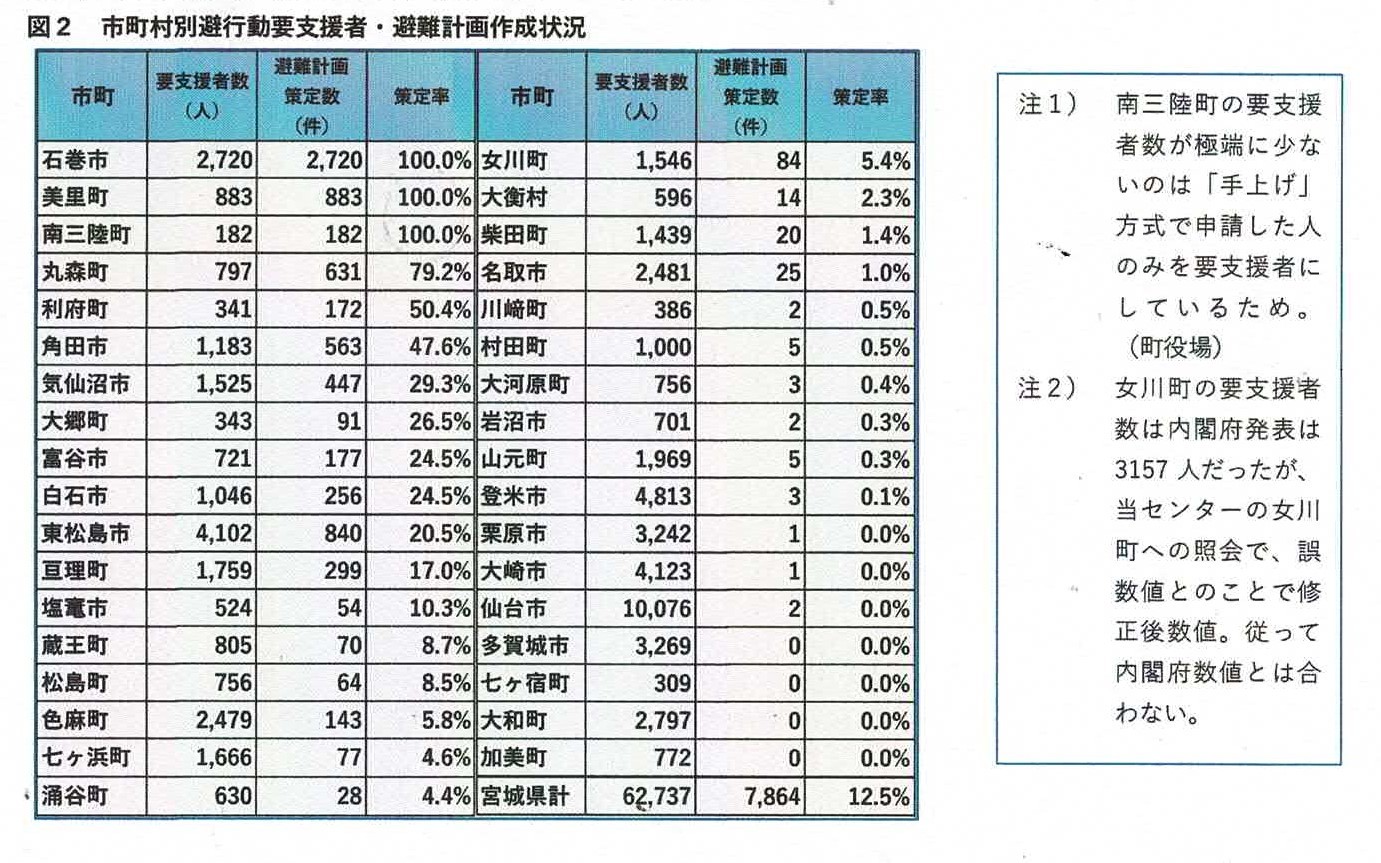

尚、要支援者は手上げ方式の市町村が多く、例えば南三陸町のように登録者数が少ない市町村もある。みやぎ県民センターの資料、”図2 市町村別避難行動支援者数・個別避難計画作成状況”を載せておいた。

個別避難計画について

計画策定の努力義務化

災害対策基本法の2021年改正では、個別避難計画策定が市町村の努力義務とされた。避難行動要支援者に対して個別避難計画を80~100%作成したのは249市町村13.9%であった。この個別避難計画は、能登半島地震では、2,617名策定されていたが、援助者の手が回らず生かすことが難しかったと報道されている。

宮城県の取組状況

宮城県では、石巻市、美里町、南三陸町の策定率は100%で、35市町村の内24市町が20%以下であった。県全体では、避難行動要支援者は先にも述べたが62,737人で7,864人に策定し策定率は12.5%である。策定割合は全国平均に近いが、東日本大震災を経験し、女川原発を抱えている県としては、積極的に取り組んで欲しい。参考のために、県民センターニュースレター95号の資料”図1東北6県、個別避難計画策定状況の自治体割合”を掲載する。これを見ると、東北6県の中でも策定率が低い、尚、個別避難計画策定の対象者は、すべての要支援者が対象とはかぎらない。手上げ方式で同意があった方とする市町村が少なくないようだ。

策定の遅れ、対策

個別避難計画は、策定が全国的に遅れている。計画策定に色々な取組があるが、まだ大きな進展は見られない。1月には”個別避難計画つくり全国協議会”の第一回協議会が開催された。全国社会福祉協議会、全国保健士会、 日本介護支援専門員協会などで構成されている。県内では、医療的ケア児の母親らでつくる”ホップメイトみやぎ”の活動が報道されている。23年8月時点で県内の医療ケア児は634人であるが、個別避難計画を策定したのは28名に留まっている。NPO法人宮城県患者・加速団来連絡協議会の防災セミナーではグループワークで個別の避難計画の作成に取り組んでいる。 〈 河北24/11/27 〉

役立つ個別避難計画をどうつくる?

災害時の個別避難計画策定が遅れているだけでなく、能登半島地震時に見られるように実際に役立つ計画をつくるのは大変難しい。発災時に、支援者が要支援者のところに駆けつけられる役立つ個別避難計画をどうつくる?

支援者となっている人も被災者だ。そもそも支援者を見つけられるのか? 介護保険の要介護者のケースでは、ヘルパーが支援者になることは選択肢の一つであるが、介護現場では、介護報酬の引き下げなどで、訪問介護サービスの維持が困難になっている。そのような状況で、一人一人の避難行動要支援者に避難支援者を配置するためには、介護サービスの在り方から検討する必要がある。

仙台市の状況

24年4月現在仙台市の避難行動要支援者名簿登載は10,076名である。個別避難計画策定は2例である。一方、難病患者などを対象に仙台市は難病患者や家族には”私の災害時個別計画(パーソナルプラン)”作成をすすめている。個別避難計画策定も自己責任?

今回仙台市の担当者に、その後の取り組みの進展具合について聞いてみた。「地域防災計画の改定中で、この3月中に完成の予定である、現在、避難行動要支援者は約3万人が把握されている。個別避難計画は、モデルケースの取り組みで、現在の対象は6名」とのことであった。

それにしても、特に個別避難計画についての取り組みは遅れているのでないか。鋭意取り組んでほしい。

女川に原発事故が起こったら

原発事故からの避難の課題もある。女川原発事故では、避難は車やバスで栗原市等に移動することになっている。離島からは、船・ヘリコプターで移動しバスで栗原市などへ避難することになっている。このような計画の中で、避難行動要支援者の把握や個別避難計画の策定は可能か? 地域には、「再稼働がなければ考える必要なし」との意見があるのは当然だ。

女川の人口は6千人弱、24年4月時点では避難行動要支援者は1,546名、個別避難計画は手上げ方式で、同意のあった人が対象で84名に策定(策定率5.4%)している。

現在の取り組み状況を女川町に電話で聞いてみた。現在の避難行動要支援者は約2000名、個別避難計画は84名とのことだった。この数字は昨年と変わりない。先ずはじめの避難先は在宅の方は支援者とともに、災害では避難所、原発事故では町内の防護施設とのことでした。そこから栗原市等に移動することになる。但し、移動により、体調を崩すような方は、防護施設に準備ができるまで留まることになる。数日そこで過ごすことになる。石巻の施設に電話を掛けたり、発信されている動画を見た。石巻の防護設備を備えた高齢者施設の担当者が不安に感じている。能登半島地震で防護設備を備えて施設が被災し、道路は寸断されそこにたどり着けなかったことだ。石巻の担当者は「やるしかない」と言っていた。やればなんとかなるというものでない。原発事故が起こると確実は対策はない。原発の稼働を止めるべきである。

避難訓練の実施を

女川町の担当者の話を聞いたり、発信されている文書を見たが、仮に個別避難計画がつくられても、これなら安心というより、原発事故が起こったとき、このような対応ができるか?という疑問だ。どうしても避難訓練は、特に避難行動要支援者に必要だ。先日の避難訓練では、個別避難計画の対象者は参加はなかった。

東日本大震災を経験した宮城県、仙台市の避難行動要支援者、個別避難計画策定の取り組みは熱意が感じられない。

災害対策には、急いで個別避難計画をつくって欲しい

原発事故に対しては、個別避難計画を急いで。避難訓練を実施すること。原発稼働を止めるが確実な安全対策であることを確認すること。

〈 資料 〉 ”みやぎ県民センター ニュースレター95号” より

〈 主な参考文献 〉

〈 主な参考文献 〉

〈 参考資料 〉

・避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針。平成25年8月(令和3年5月改定)、内閣府(防災担当)。

・宮城県避難行動要支援者に対する支援ガイドライン、令和6年3月、宮城県(保健福祉部)

・能登半島地震から考える避難要支援者の個別避難計画づくり、みやぎ県民センター・ニ ュースレター、95号(2024年7月11日)

・北村龍男:提案:個別避難計画を介護サービス計画に含めること、宮医報、947号、2024年12月、1040-41頁。